Claudio Sottocornola

Le radici popolari della nostra cultura sono da rintracciarsi anche, soprattutto a partire dal dopoguerra, nella cosiddetta “musica leggera” che, dagli anni ’50 in poi, ha costruito, come la tanto vituperata televisione, una difficile unità linguistica, un immaginario condiviso ed una sofferta identità comune.

Quando è andato profilandosi all’orizzonte l’anniversario dell’unificazione italiana, ho avvertito il rischio di derive retoriche e anche un po’ ipocrite. Come cittadino di questo Paese sento infatti da sempre che la sua unità profonda è da ascriversi all’eccellenza della sua lingua, arte e cultura, e un po’ meno al senso di appartenenza politica o sociale. Come ordinario di Filosofia e Storia presso il Liceo scientifico “L. Mascheroni” e come docente di Storia della Canzone e dello Spettacolo presso la Terza Università di Bergamo, mi è parso di avere gli strumenti per proporre una celebrazione dell’anniversario che salvaguardasse i miei diritti a venerare la lingua di Dante e Leopardi, l’arte di Michelangelo, la musica di Vivaldi e Verdi, e nel contempo non mi obbligasse ad un ossequio verso ciò che di questo Paese non pare imitabile, per esempio mafie, clientelismi e diffusa corruzione.

Ho creduto di realizzare ciò approfondendo l’identità popolare della nazione, quella cara a Testori e Pasolini, Rossellini e De Sica, Saba e Fortini. E mi sono reso conto – grazie anche ad una lunga esperienza di giornalista free-lance e di studioso-interprete della canzone – di quanto le radici popolari della nostra cultura siano da rintracciarsi, soprattutto a partire dal dopoguerra, nella cosiddetta “musica leggera” che si è incaricata, dagli anni ’50 in poi, di costruire, come la tanto vituperata televisione, una difficile unità linguistica, un immaginario condiviso ed una sofferta identità comune.

Non si può negare infatti che i grandi nomi della canzone popolare italiana, da Morandi a De Gregori, da Mina a Battisti, da Guccini a Vasco, facciano parte di una specie di “inconscio collettivo”, a cui la nazione attinge come riserva estetica e intellettuale, proprio come la generazione più matura faceva con Montale, Ungaretti, Quasimodo o Luzi. E non si entra – volutamente – nei sottili distinguo su qualità, eccellenza e complessità che, anche se calanti, non possono che ascriversi alla società in genere che la cultura esprime e rispecchia.

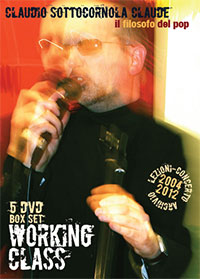

Così, a proposito dell’unificazione italiana, ho pensato di coinvolgere gli studenti del liceo e quelli universitari o anche di Terza Università in una esperienza di ascolto e performativa, articolata in quattro lezioni-concerto, che si sono svolte da gennaio a marzo presso l’Auditorium della Provincia di Bergamo, aperte al pubblico più vario, e con l’apporto in qualità di musicisti, attori, ballerini e scrittori degli studenti stessi, che si integravano alla mia interpretazione di classici della canzone italiana. I temi prescelti sono stati: “Gli anni ‘60”, “I cantautori”, “I teen-agers di ieri e di oggi”, “L’immagine della donna nella canzone”. I risultati sono stati del tutto incoraggianti, con una vivace partecipazione del giovane pubblico, ma anche di quello più maturo di Terza Università, talvolta proprio laddove il recupero “storiografico” appariva più impegnativo e complesso, per esempio nella narrazione dello jé-jé e del beat anni ’60, ma anche nel rievocare la vicenda emblematica di Luigi Tenco o nel riandare ai ricordi del primo Festival di Sanremo con Grazie dei fior. Occorre dire che, soprattutto i ragazzi, hanno apprezzato la riproposta e reinterpretazione di brani da loro considerati “sacri” e riferibili ad una specifica identità “profetica”, come Vita spericolata di Vasco Rossi, Terra promessa di Eros Ramazzotti o Meravigliosa creatura di Gianna Nannini.

Ebbene, l’esperienza di “Una notte in Italia” mi ha confermato nella consapevolezza che la vera “rivoluzione” – nella didattica della lezione-concerto – sta proprio nella proposta performativa che obbliga lo spettatore-studente a una ricezione globale, olistica, quasi fisica dell’evento, e quindi coinvolge sensibilità, attese, difese… Ma questo, si badi bene, vale anche per il cantante-docente che mette in gioco il proprio bagaglio di esperienze, sensibilità, competenze, come per i giovani studenti che partecipano, duettano, ballano, suonano una chitarra o un piano, realizzano il montaggio di immagini, scrivono e leggono poesie…

Li vedi, come il circonfuso di luce nietzscheano, sorridere quando escono dal cerchio di luce dell’occhio di bue, rinati ad una esperienza del corpo, del sé, della mente, che forse la scuola non aveva mai prima chiesto loro, relegandoli sempre, e costantemente, dietro un banco a prendere appunti o, al più, davanti a un manuale da sfogliare… Ho visto in alunni con cui il contatto continua in classe persino sensibili miglioramenti del profitto, dopo un percorso performativo di creazione artistica e comunicazione col pubblico! E ho visto meditare su brani storici come La guerra di Piero, Dio è morto, Rimmel, Giulio Cesare; ho visto collocare finalmente nella giusta prospettiva ermeneutica Paoli e Battisti, Vasco e Modugno, Mina e Rita Pavone… connettendo canzoni e autori ai diversi decenni della storia italiana, all’evoluzione della società e del costume…

Alcuni alunni poi, spinti dalla curiosità, vanno in rete a cercare altri brani, tornano a casa e coinvolgono i genitori invitandoli alle successive lezioni-concerto, domandano di De André, Guccini, Battiato…

Una parte di loro è ora impegnata nella stesura di vere e proprie analisi storico-critiche, che verranno pubblicate da una rivista di approfondimenti culturali, in cui la Storia d’Italia – politica, economica, sociale e del costume – è messa in relazione con i brani e gli interpreti della canzone popolare accostati nelle lezioni-concerto, alla ricerca di significati, rapporti genetici ed estetici ricercati in ogni direzione, come effetto del tempo studiato, ma anche come sua maturazione ed evoluzione…

E anche io docente – attraverso l’esperienza performativa e la comunicazione – maturo abilità, prospettive ermeneutiche, ricadute sulla didattica dal valore incommensurabile. Con i miei studenti, ora, mentre osservo le immagini-video archiviate (per esempio il momento in cui il pubblico intona con me Nel blu dipinto di blu, battendo le mani a tempo…), forse incomincio ad amare un po’ di più questo Paese, che talvolta sa volare oltre gli angusti confini di ciò che è meramente istituzionale.

Claudio Sottocornola, Ecolenet.it, 4 aprile 2011