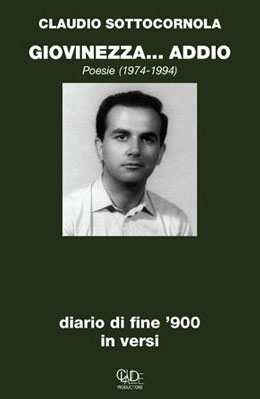

Camminando fra le rovine di una civiltà con la propria anima

di Claudio Sottocornola

di Claudio Sottocornola

E. Munch, L’urlo, 1893 (Galleria Nazionale, Oslo)

Cammino per le strade del mio quartiere periferico. Recanati ha una replica in questa remota parte della città dove vivo, nella quale il tempo ha depositato cortili e vecchi portoni, un tempo contadini e oggi riadattati per ceti medi e immigrati, a seconda del grado di restauro, ed io stesso nella mia vecchia casa del primo Novecento, da essi distinta e appartata, mi dipano fra le mie sudate carte di scribacchino, alias tastiere e pc, assaporando una separatezza operosa e inquieta che amo rompere solo quando, assetato di sole e vitamina D, mi immergo nella vita rionale (o meglio, nei residui e reperti che ne rimangono) per una tardiva passeggiata mattutina, prima di pranzo, di solito in compagnia di mia sorella.

Allora vengo ricondotto dal desiderio di personalissimi amarcord alla cruda realtà dell’oggi, anno domini 2023, passando, per esempio, davanti ad un’umile fontana ottocentesca recentemente restaurata (con pochi fondi e modesti risultati), ricolma di immondizia depositata lì da passanti di varia origine ma ugualmente incuranti di paesaggio e territorio. Lo sfregio, qui più evidente, continua però per tutte le dissestate strade che si incuneano nella parte vecchia del quartiere, dove cartacce, mascherine chirurgiche o ffp2, guano dei piccioni esteso in tutta l’area calpestabile o, in alternativa, escrementi di cani abbandonati dai padroni – caparbiamente – anche in prossimità di cancelli ed ingressi privati, costellano la mia promenade, inesorabilmente costretta alla constatazione che – come canta la Mannoia e Proust dimostra – il tempo non torna più.

Già, il bel tempo delle strade pulite e dei muri intonsi, del buongiorno e buonasera e come sta la mamma?, dei netturbini che frugavano l’ultimo involucro del ghiacciolo abbandonato per restituire a un lembo di marciapiedi la sua integrità, del vigile bardato della sua divisa che tutti nel quartiere conoscevano, e del parroco o del curato che giravano per le case a trovare ogni singolo ammalato… Anni ’60 o giù di lì, più prima che dopo. Massimo fino agli anni ’80, già corrotti.

E poi – dalla Tv a colori al metaverso di oggi – un profluvio di immondizia, un baccanale di effetti speciali, un tripudio di volgare mediocrità, sfrenatezza, profusione, movide a volontà e – sull’altro piatto della bilancia a bilanciare appunto – tanto mainstream politically correct, come se alla insopportabile puzza di una realtà brutta, corrotta e marcescente si opponesse il profumo volgare e stordente di una realtà virtuale – quella di mass e social media – nella cui rappresentazione tutto è venalmente ma efficacemente trasfigurato, e i mulini bianchi come i presidenti della repubblica, gli opinionisti come il turismo di massa, i grandi fratelli vip quanto i più consumati politici, i musei low cost e la musica ruffiana, si impegnano a narrare una storia parallela di meraviglie-eccellenze-estasi civili e collettive in cui rispecchiarsi dimentichi e drogati perché tutto continui indolore – come da anestesia.

Il notiziario del mio quartiere periferico, ad esempio, riportava poco tempo fa la notizia che il comune della mia città avrebbe stanziato settecentomila euro per fare bella la sua piazza, con presumibile soddisfazione degli abitanti, considerato che l’attuale amministrazione persegue abitualmente – al di là delle dichiarazioni di intenti – una evidente priorità nella cura del centro cittadino, trattato – in modo assai provinciale – come il salotto buono di casa, con continui e inutili rifacimenti di selciato e zone pedonali, lastricati con faraonici pietroni che, il giorno dopo, risultano già orrendamente e indelebilmente macchiati, ma che soddisfano un certo tipo di gusto e almeno fanno girare denaro e promuovono affari. Dicevo della illusoria sensazione di attenzione che il nuovo stanziamento può aver ingenerato nel mio quartiere presso qualche ingenuo, data la percezione di usuale abbandono da parte dell’amministrazione cittadina, ma l’effetto è in realtà di uno spreco di denaro non certo a vantaggio di un territorio, la cui piazza bastava graziosamente a se stessa, e che invece continua ad essere sporco mentre andava ripulito, negletto mentre abbisognava di attenzione alle sue associazioni e alla sua vita culturale (una vecchia chiesa restaurata come auditorium comunale è praticamente abbandonata a se stessa e incomincia a degradarsi di nuovo), trascurato mentre necessitava di più impegno nel controllo della legalità, del traffico, della vita associata.

Così, cammino per le strade del mio quartiere, mentre rimpiango la distruzione di qualsiasi supporto pubblico a sostegno della vita concreta della sua gente, tanto che le uniche due edicole hanno chiuso, ormai sono pressoché spariti i negozi di vicinato, la sporcizia deturpa i marciapiedi e i ridicoli cestini della spazzatura, per le loro ridotte dimensioni, sono attorniati da immondizia abbandonata, mentre nessuno commina multe alle auto in terza fila o ai perseveranti seminatori di feci animali per le vie del quartiere. E chi se ne importa se la piazza riluccica qua e là dei soliti lastroni graditi all’amministrazione…

Che peraltro sembra perseguire una politica di puerile visibilità riferibile a un potenziale consenso. Ecco dunque che la zona nuova del quartiere, sorta a partire dagli anni ’60, con palazzi moderni e viali alberati, è oggetto di opportunistiche anche se superficiali attenzioni, così che i suoi viali sono un po’ più puliti, le aiuole di ingresso vengono decorate dal comune con qualche tulipano colorato ben in vista, talvolta vi si intravede un’auto dei vigili che vi sosta occasionalmente. Mentre i vigili solitamente latitano davanti ai loro schermi, accontentandosi di venali esibizioni quando in città arriva qualche autorità, situazioni in cui il traffico cittadino viene bloccato (ne ho fatto esperienza) lungo l’intero asse urbano per facilitarne i movimenti, o in relazione a qualche evento pubblico – partite, maratone, esili cortei – forse ad uso telecamere nazionali o locali. Sempre nella direzione di una narrazione politically correct proliferano peraltro, nelle zone centrali o storiche, anche le tavolate cittadine all’aperto, le ruote panoramiche estive e le fiere del tutto (libri, musica, agroalimentare, ecc.), l’altra faccia di una medaglia che vede invece frazioni di territorio e stazioni riempirsi di immigrati, drogati e vagabondi, a se stessi abbandonati, e in ciò traditi nonostante promesse, lusinghe e ipocrita retorica dell’accoglienza e della solidarietà, con la loro sofferenza immane ma anche quella dei cittadini che, soprattutto nei grandi centri urbani, vengono sopraffatti dai problemi di ordine pubblico che li si amplificano in modo esponenziale, sommandosi, per esempio, a quelli di un territorio sempre più dissestato e vandalizzato, invaso dai rifiuti che non si è più in grado di smaltire e talora da animali selvatici – cornacchie, gabbiani, topi, piccioni, ma anche cinghiali, volpi, faine – che se ne nutrono. Dal grande centro urbano alla più remota città di provincia, le tracce di declino e degrado si articolano forse con qualche variazione, ma nella direzione di un’uguale e cupa premonizione destinale cui non resta che un’eventuale e residuo eroismo oppositivo.

Continuando a camminare per le strade del mio quartiere, avverto sempre più lucidamente anche la sensazione di una profanazione, di una sorta di sacrilega azione di oltraggio recata ai suoi muri antichi, alle sue case vetuste, a quel deposito di memoria contadina e arcaica che ha intessuto di saggezza e cultura popolare il susseguirsi delle diverse generazioni sul territorio, quando ai miei occhi si impongono con una insopportabile frequenza – ma direi con una sconcertante costanza – scritte, sigle, scarabocchi, segnacci senza senso e senza ordine (a meno che non si voglia procedere ad una analisi sociologica della alienazione prepotente che implicano come appropriazione violenta di un territorio) proprio sui muri delle abitazioni private, realizzati da stranieri o autoctoni marginali, che manifestano così la propria indifferenza a quanto è stato costruito entro una civiltà e un territorio, denunciando la propria barbarica estraneità ad esso. L’aspetto però più triste, avvilente e sconcertante, non è l’atto in sé della trasgressione, ma che la nostra civiltà, dovunque e non certo solo nel mio quartiere, non è più in grado di tutelare la propria memoria, la propria integrità, la propria dignità, denunciando così la propria fine imminente per una sorta di collasso intrinseco al suo organismo ormai deprivato di ogni energia e vitalità, entro una specie di cronica e irreversibile astenia per la quale non può che attendersi l’esito infausto.

Perché basterebbe punire i vandali, far loro indossare un bel giubbotto arancione e chiedere loro di dedicarsi a qualche lavoro rieducativo di pubblica utilità, a esempio per tutti. Ma purtroppo è vietato punire: implica lo sforzo di credere nel valore che è stato violato, nella legge che lo esprime, nella sanzione che ristabilisce un ordine che è stato infranto, nella possibilità di ravvedimento e trasformazione del trasgressore. Ma chi crede più in qualcosa dentro la nostra civiltà? E chi si spenderebbe per affermare ciò che in essa vi fosse di residuo valore? Con la immane carica reattiva che giungerebbe dalla congrega dei rei, dei malfattori, degli ignavi, degli opportunisti, o anche solo degli indifferenti, pronti a uccidere – moralmente almeno – pur di difendere la propria correità.

Così ho maturato la convinzione che non di solo politica si tratta, ma piuttosto di società in disfacimento, che risulta sempre più depravata e degradata nei suoi elementi costitutivi, e che ad un’immagine sempre più patinata e gentile nella forma sempre più fa corrispondere un incarognimento egoista e cinico, che porta ad avvitarsi entro un’inclinazione triste, diffidente e claustrofobica, tanto individuale quanto collettiva. Di tale avvitamento divengono poi manifestazione conseguente apparati pubblici e privati ormai malati – come burocrazia e sanità, giustizia e scuola, amministrazioni locali e nazionali, ma anche imprese, banche, televisioni –, in quanto espressioni di entità e soggetti virtualmente deboli e amorali, egoisti e privi di ogni speranza, che non sia l’autoconservazione opportunistica, e dunque alla fine umanamente disfunzionale. Quanta violenza esibita, nei media, o percepita, nei luoghi di lavoro, finisce così col generare violenza reale sempre più efferata, come testimoniano nel mondo omicidi e stragi di massa sempre più frequenti e incombenti? Forse anche a questo alludeva profeticamente Giovanni Paolo II, durante il suo lungo pontificato, quando parlava di strutture di peccato per le quali, alla fine, distinguere le responsabilità personali dalla pesante eredità collettiva che graverebbe su di esse risulta oltremodo difficile, se non impossibile, avallando l’idea di una condizione colpevole connessa a una società o civiltà, che ne segnerebbe gli individui quasi come uno svantaggio genetico condizionante la loro libertà morale.

Del resto, secondo la testimonianza di Leszek Kolakowski, filosofo polacco studioso e poi critico del marxismo mancato nel 2009, lo svanire di ogni fondamento trascendente avrebbe ben presto reso la vita impossibile nelle nostre società occidentali, in quanto attraversate da diffusa anomia, ove il venir meno del senso di qualsiasi valore (correlato alla crisi del cristianesimo) non sarebbe stato impedito neanche dal riferimento laico al diritto naturale, poiché anch’esso non potrebbe che esistere motivatamente solo in rapporto a una matrice in qualche modo trascendente. La perdita di ogni distinzione tra bene e male, affidati all’arbitrio delle forze in gioco, non potrebbe dunque che condurre, in prospettiva, al crollo della stessa civiltà occidentale.

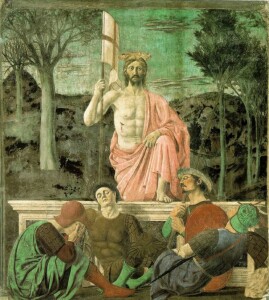

Piero della Francesca, Resurrezione, 1450-1463 (Museo civico, Sansepolcro)

Nel breve scritto “Gesù. Saggio apologetico e scettico”, pubblicato postumo nel 2014 e ora in italiano dalla casa editrice Le Lettere, egli analizza il rapporto tra la figura di Gesù e la civiltà europea, chiedendosi: “La nostra cultura potrà sopravvivere nell’oblio di Gesù? Possiamo credere che, una volta eliminato Gesù, il nostro mondo crollerà? Perché abbiamo bisogno di Gesù?”. E risponde che, senza di Lui, rimane un razionalismo scientista ateo, inconciliabile con la trascendenza, potente e creativo ma non luminoso, dunque oscuro rispetto al senso e alla speranza. Se dunque la Chiesa abbandonerà l’essenzialità della fede e “si occuperà di altre questioni, che non sono i suoi scopi specifici, essa attirerà necessariamente coloro che vogliono sfruttarla per cause secolari, e respingerà coloro per i quali ciò che conta innanzitutto è Dio e Gesù; essa opererà quindi una selezione negativa, anticristiana, al proprio interno. Quelli che cercano Dio andranno a provare la meditazione trascendentale, le leggende orientali, la saggezza buddista, le scienze occulte». Mentre la nietzschiana morte di Dio diverrà mera attualità (cfr. Maurizio Schoepflin, Filosofia. Kołakowski e il tragico destino di un’Europa che dimentica Cristo, in avvenire.it, 11.04.23).

Non sembra che il richiamo di Kolakowski abbia a che vedere con la nostalgia per un devozionalismo passatista o auspichi un recupero della fede all’insegna del tradizionalismo integralistico, ma piuttosto che voglia richiamare l’inscindibile nesso che esiste fra spiritualità cristiana (e correlate teologia, etica, filosofia) e civiltà occidentale, che su tale spiritualità è stata integralmente costruita, tanto che fenomeni come lo stesso illuminismo, positivismo e marxismo, ad esempio con le loro idee di progresso, ricerca, giustizia sociale, le risultano in qualche modo debitori. Mentre Benedetto Croce, grande filosofo neoidealista, scriveva nel lontano 1942 il breve saggio “Perché non possiamo non dirci cristiani”, significando la presenza nell’uomo occidentale di una qualità spirituale radicalmente altra dalle precedenti opzioni etico-metafisiche, e a prescindere dalla specifica appartenenza confessionale, come ebbe a scrivere alla poetessa Maria Curtopassi: «…ho proseguito, e quasi terminato, in questi giorni il Nuovo Testamento. [...] sono profondamente convinto e persuaso che il pensiero e la civiltà moderna sono cristiani, prosecuzione dell’impulso dato da Gesù e da Paolo. Su di ciò ho scritto una breve nota, di carattere storico, che pubblicherò appena ne avrò lo spazio disponibile. Del resto non sente Ella che in questa terribile guerra mondiale ciò che è in contrasto è una concezione ancora cristiana della vita con un’altra che potrebbe risalire all’età precristiana, e anzi pre-ellenica e pre-orientale, e riattaccare quella anteriore alla civiltà, la barbarica violenza dell’orda?” (Dialogo su Dio. Carteggio 1941-1952). Già allora, Croce coglieva nel conflitto fra democrazie e distopia nazista il senso di una radicale alternativa fra l’opzione della civiltà e quella dell’orda barbarica, ponendo come discrimine l’assunzione dell’eredità spirituale cristiana, non necessariamente confessionale, ma senz’altro etica e culturale. Che ne sarà dunque di questi giorni del tutto dimentichi di essa e di una sua qualunque trasmissione alle giovani generazioni, sempre più digitali, virtuali, narcisiste e post-cristiane? Quale ordine davvero appagante potrà generare il consumismo tardo-capitalistico, col suo sfrenato efficientismo e la sua mediocre etica della soddisfazione del bisogno, se non un tribalismo del successo, del piacere, dell’autorealizzazione a tutti i costi? E quale esito avranno le attitudini esibizionistiche da esso indotte, per cui dal sicuro rifugio dell’interiorità (valore cristiano) senza esitazione si passa alla inconcludente dispersione nella effimera esteriorità iconica (valore nichilista)? Tutto finirà col franare.

Assisto in questi giorni a due eventi, ugualmente grandiosi nei rispettivi ambiti: l’incoronazione di re Carlo III d’Inghilterra con la regina consorte Camilla, il 6 maggio nella Westminster Abbey, seguito da tre giorni di festa nazionale in tutto il regno; la vittoria dello scudetto in Italia da parte del Napoli, per la terza volta nella sua storia, che se lo aggiudica matematicamente il 4 maggio, alle 22.37, al triplice fischio dell’arbitro, grazie al pareggio con l’Udinese, preceduto e seguito da debordanti festeggiamenti collettivi locali e nazionali, con numerosi feriti durante le celebrazioni. Ambedue gli eventi hanno una risonanza mediatica (internazionale il primo, nazionale il secondo) abbastanza sconcertante. E rilevo che, in certo qual modo, più il valore vien meno nel contesto del tessuto sociale reale, più esso viene surrettiziamente rappresentato e celebrato nella sua dimensione iconica e virtuale. Per quanto riguarda la monarchia inglese – che si muove in un contesto, com’è quello britannico, agnostico, nichilista e pragmatico, e si connota come istituzione contrassegnata al suo interno da una crisi e, nei suoi rapporti all’esterno, dallo sfilacciamento della comunità del Commonwealth –, essa promuove una cerimonia puntualmente attraversata da una ritualità bizantina (scettro, corona, spada, globo sormontato da croce in mano al sovrano) che risale a oltre un millennio fa, pregna di una sacralità che si spinge ad esigere un giuramento di fedeltà da parte di tutti i sudditi, da estendere ai discendenti dinastici futuri. Per quanto riguarda invece la vittoria del Napoli, abbiamo assistito ad una sovra-significazione del dato, che è divenuto per popolo, supporter, media e galassia opinionista e culturalmente mainstream, anticipazione utopica, riscatto popolare, palingenesi urbana e sacramento di salvezza collettivo dal sapore biblico-messianico. Mentre lo sfondo, la scenografia, il paesaggio, è quello della alienazione individuale e collettiva, quello anche della fatica di una città coi suoi abitanti che stentano a trovare una ragione di vita che non sia tale adesione a una identità supplettiva e corporativa, in assenza di speranza personale (vedere un nerboruto e maturo tifoso piangere disperato come un bimbo, perché la squadra ritardava la vittoria, mi è parsa una scena tragica nel denunciare la fragilità antropologica di moltitudini consegnate alla alienazione etico-ontologica tardo-capitalistica).

E dunque ci si appella alla bellezza – emozionale, estetica, scenografica, artistica, rituale, in una parola, sublimante –, che diviene sempre più un’esperienza virtuale – mediatica o dai media veicolata e promossa –, forse perché valore legato alla rappresentazione, cui la civiltà digitale ci sta abituando come a modalità relazionale prevalente, e passiva, soprattutto nelle masse (ma ormai anche nelle élite), e che intende supplire alla totale perdita di una condivisione del valore come intimo ed etico, forse per non vedere o – meglio – riconoscere lo squallore, l’anomia, l’indifferenza, il vuoto che umanamente ci circonda e, soprattutto, attraversa. Così, se nessuno crede più alla monarchia britannica come dotata di investitura divina e soprannaturale per governare il mondo (come il globo sormontato da croce impugnato da Carlo all’incoronazione va a significare), la virtuale affermazione di ciò aggrega e accontenta in qualità di esperienza cinematografica, adorabile finzione, buona pratica consolatoria. E se lo scudetto al Napoli si deve a una squadra di atleti in gran parte esotici, si desidera fingere – nella ritualità pagana e collettiva di un popolo e nella sua narrazione mediatica – il riscatto di un’intera comunità o area geografica, nell’effimero incedere di una sorta di carnevale orgiastico e teatrale che nulla toglie al dolore della vita da cui si vorrebbe evadere. Ma ancor più scandalosamente tragico appare, ad esempio entro la liturgia ortodossa, l’associazione della bellezza ieratica e solenne del rito alla benedizione delle armi e della guerra di aggressione della Russia putiniana nelle parole del patriarca Kirill di Mosca, testimoniando che vi può essere – come vi fu – ascetica evasione nella bellezza estetica e virtuale anche laddove si semina morte e distruzione, come accadde, per esempio, nella Germania nazista, e che pertanto, se la bellezza conduce a Dio, non può che farlo in correlazione col bene, di cui ogni bellezza compiuta non può che essere segno, rimando, cifra. Mentre una bellezza autosufficiente e autoreferenziale non può che – in misura più o meno grave – occultare e tradire la propria intima e radicale vocazione alla trascendenza.

In epoche che pullulano di tecnologie e metaverso, ove trasformarsi in cartoon o supereroi è gioco collettivo diffuso, come evadere in mondi paralleli e irreali, mentre il crollo di nascite e matrimoni attesta una stanchezza strutturale e irreversibile, è forse allora il compito più arduo quello di riconciliarsi con la vita e le sue irrinunciabili esigenze, perché al di là e oltre la rappresentazione si affermi il qui ed ora del valore, per il quale vale continuare la propria opera nel mondo. E mentre continuo a camminare per le vie del quartiere riassaporo i versi vetusti e nuovi, imparati a scuola ragazzino e li ripeto fra me e me: Sempre caro mi fu quest’ermo colle,/ e questa siepe, che da tanta parte/ dell’ultimo orizzonte il guardo esclude… E trascendo così cartacce e plastiche in abbandono, nella memoria presente dei luoghi a me cari e della loro storia, mentre ne assimilo il paesaggio profondo e vitale, entro il quale recupero il mito della mia infanzia, le mie radici, e la possibilità di proiezioni ancora a venire entro l’anima.

Ma se perdo la mia anima, che resta del mondo?

E che resta alla declinante civiltà occidentale, se perde la sua?

E che resta alla declinante civiltà occidentale, se perde la sua?