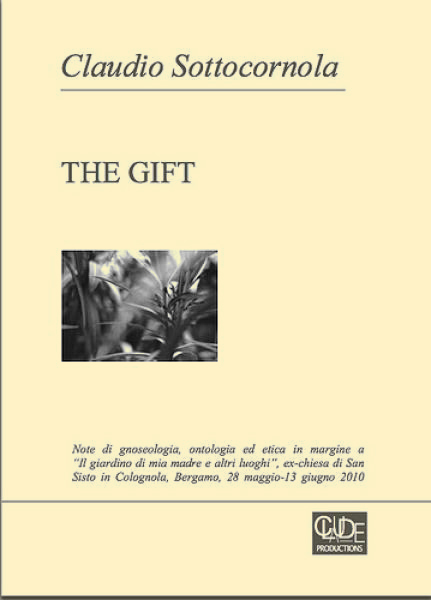

di Luca Catò

Ad oriente di Eden esisteva un giardino…

Lì cresceva ogni sorta di albero gradito alla vista. L’uomo viveva in armonia con se stesso e con il resto ed era custodito da una Paterna verità.

Poi venne il peccato, la cacciata, il vagare ramingo in cerca di una perfetta dimora.

Poi il seguito delle gesta tragiche, geniali, gli atti di terrore e di pietà che questa umanità ha collezionato in milioni di anni sulla superficie del globo.

Sicuramente quella lontana origine è solo un mito, però il mito si fa quotidianamente storia, perché c’è nell’agire umano un archetipo di bellezza che grava nella memoria dell’anima, e questa radicata nostalgia nutre un’insondabile malinconia che si acquieta solo nell’incanto e nel canto.

…Anche qui, tra queste immagini, c’è un giardino…

Non è quello originario. E’ il giardino di una madre.

Le luci e le ombre, lo sgorgare limpido dei colori, l’accennarsi di un sentiero, il dischiudersi affettuoso di un uscio, producono armonia e alludono ad una presenza tenera e protettrice. Il giardino, copia di quello antico, memore della perduta gioia ne riproduce un’altra che diviene scintilla, granello d’oro, va ad innestarsi nell’animo e ad alimentare il viaggio.

Da questo giardino non c’è cacciata, ma l’inevitabile, necessario, allontanarsi.

L’esistenza umana è una spola dal luogo agli altri; è un nomadismo della speranza da un posto originario ai mille successivi, intuendo che né l’uno né gli altri sono il “posto giusto”.

Non in tutte le vite, non sempre, si ha la fortuna di avere un giardino. Qui c’è, c’è una buona narrazione dell’antico mito: ci sono “gli alberi graditi alla vista” e l’amore custode.

Così, qui, una vita può accendersi bene, addestrarsi dall’inizio per non fraintendere dopo: può capire cosa è l’armonia, il contrasto, la dissonanza, ma percepire soprattutto che, nonostante la luminosità e la grazia, mai, sotto questo cielo, esiste il “perfetto”.

Nello scorrere delle fotografie tutto ciò è comprensibile osservando i quadri successivi al giardino.

In “Ritorno al mare” alberga un’aria metafisica, un guardare da fuori cose che stanno anch’esse fuori.

Per esempio: in una fotografia scopriamo il cortile della colonia, quella in cui si è trascorsa qualche vacanza estiva. Essa è un luogo dell’estraneità per eccellenza; Giorgio Gaber infatti scriveva:

“… E vedo bambini cantare,

in fila li portano al mare,

non sanno se ridere o piangere,

batton le mani

…Far finta di essere sani”

Adesso la colonia è guardata da lontano, da dietro la rete, con un senso di esclusione forse uguale a quello provato prima, da bambino, quando era dal cortile, dall’altra parte della rete che si osservava il mondo.

Nella sequenza sul mare grava solitudine, distanza e, in qualche modo, bellezza.

Tra le immagini più toccanti c’è una fila di cabine, sfitte, abbandonate dal sole e dalla ferialità estiva, stinte dall’insolente inverno e ritte contro un cielo grigio.

…Ci sono le lenzuola stese ad asciugare: tante, una uguale all’altra, che alludono ai letti, tanti, uno uguale all’altro, e così agli uomini, i quali quanto più si sentono uguali tanto più si sentono soli, e perciò, quanto più si percepiscono soli tanto, finalmente, si accorgono uguali.

Il “Ritorno al mare” è una serie di occasioni per mettersi di fronte ad un’assenza e reclamare una presenza.

La seconda tappa del viaggio si innesta sul lontano scenario dell’anno di studio trascorso negli Stati Uniti. Non è cronologicamente conseguente, ma sta proprio qui il gioco delle relazioni. Essa, l’America, è tra i luoghi quello che rappresenta la maggiore distanza dal giardino: tra tutte le tappe è il più altrove.

Eppure anche qui, il pranzo di Natale, un cielo invernale terso e vuoto di nuvole, gli oggetti, i vestiti, le piccole cose che stanno a margine e condiscono gli eventi raccontati nelle fotografie, ci dicono che, in fondo, tutto è uguale: quello che c’è allude a ciò che manca.

E’ sotto il sole del sud che forse approda un piccola rivelazione: sfiancati dalla luce mediterranea i resti di antiche vestigia dicono che ogni presenza è in passaggio, e sillabano con la loro archeologia che:

“…tutte le cose sono in travaglio

e nessuno potrebbe spiegarne il motivo…

Ciò che è stato sarà

Ciò che si è fatto si rifarà…”

Ha ragione Qoelet: sempre uguale, sempre imperfetto, sempre un estenuante ripetersi.

Però, nell’angolo dei fatti, sulla periferia del visibile, in mezzo a tutta la muta presenza del mondo, una verità traluce: è la dissonanza del rivo strozzato, della foglia riarsa, ma anche il prodigio della statua nella sonnolenza del meriggio, la nuvola e il falco alto levato.

Sono, insomma, la bellezza e la tragedia dell’esistente che reclamano di essere notate e annotate… e l’improvviso incanto diviene canto.

Il ciclo delle immagini continua con le “Isole” e “Paradise lost”, metafora essenziale del vivere. Nel periplo dell’esodo, nell’odissea dell’animo, la carrellata d’immagini a questo punto allude ad un ritorno: il giardino segno dell’origine, momento di noviziato, è anche l’ultimo approdo, è la vera lente con cui osservare ogni cosa. Dal giardino si rimettono in conto i vissuti, si contabilizzano le assenze e l’estrema presenza: esso, con la sua matrice di bellezza e di malinconico ricordo, tiene la promessa del vero ritorno. Che si consuma fra “Rome 2007” (una città intrisa di luce metafisica) e “Tramonti a nord-est”, a testimoniare una progressione temporale e una direzione di senso.

Così la prospettiva qui dentro, al termine, non è certo quella pessimistica montaliana, non c’è la divina indifferenza perché nel giardino alberga lo spirito materno, figura di una prospettiva fondamentalmente escatologica.

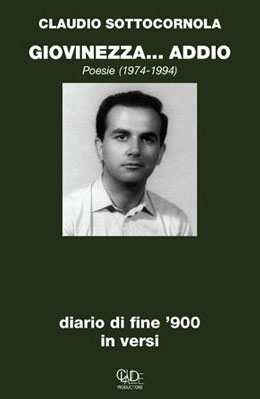

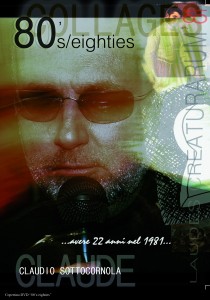

E’ necessario sottolineare che l’operare di Claudio Sottocornola rifugge dalla ostentata perizia del fotografare, ed anzi seleziona gli scatti più minimalisti e prosaici in funzione del loro carattere esistenzialmente rivelativo. Ci sono così tagli inconsueti, ingegnose inquadrature, ma troviamo anche la polaroid , l’immagine documentaria, lo scatto veloce e volutamente approssimativo.

No, in questo caso, con più precisione e schiettezza, si percepisce in Claudio il desiderio di riordinare il dato biograficamente rilevante in una prospettiva universale. Nell’organizzazione delle sequenze si sente, più che altrove, la volontà che l’autore ha di appoggiare se stesso e la propria storia in una valida promessa, in qualcosa, forse in Qualcuno, di perfetto e durevole.

In questo senso, ancora, il giardino diviene il primo luogo e l’ultimo: è il posto del ricordo, della speranza, della attesa e di una possibile bellezza.

Il giardino di mia madre e altri luoghi, testi critici al percorso per immagini